viernes, 29 de julio de 2016

martes, 26 de julio de 2016

Para saber quién eres

A mi suegra la estaban operando en urgencias. Era un sábado de junio por la tarde. El pasillo se llenaba de familiares, de accidentados por el tráfico, de drogadictos jóvenes. Y mi nariz se llenaba del olor inconfundible de los hospitales, un olor que hacía posible la detención del tiempo. Siempre me ocurría lo mismo al entrar en un hospital, cuando llevaba cinco minutos dentro, parecía que estaba allí toda la vida, que nunca antes había ocurrido otra cosa, que no tenia pasado ni futuro; tan sólo existía el olor denso creado por el aire acondicionado que mezclaba el aire de todas las habitaciones, de todos los quirófanos, de todas las cocinas, de todas las enfermedades. Era como sumergirse en un lago, sólo te rozaba el cuerpo una porción de agua, pero sabías que toda el agua que contenía el lago te contenía a ti. Del mismo modo, al entrar en un hospital te convertías en un elemento nuevo rodeado por todas las partículas que flotaban en el aire, y aunque tan sólo una porción de aire era la que te rodeaba, sabías que en cada inspiración tus pulmones se llenaban de todas y cada una de las esperanzas y las desesperanzas que flotaban en aquel gigante de cemento.

En

el pasillo hacía un calor insoportable. Nos habían dicho que la

operación tardaría una media hora. No era grave, sólo era una hernia,

pero sentíamos cierta preocupación.

Salí

del pasillo para poderme fumar un cigarrillo, con la esperanza de que

la nicotina enmascarase el olor envolvente del hospital. Mientras

fumaba, una mujer joven y atractiva me llamó por mi apellido, no la

reconocí, pero supuse que era una compañera de estudios, al nombrarme

por mi apellido y no por mi nombre. Se acercó, me abrazó, y se hundió en

un sollozo que no estaba provocado por ninguna operación de hernia.

En

aquel abrazo reconocí a la mujer, su perfume de ahora era caro y estaba

aderezado con unas gotas de resignación, pero el aroma fresco de

adolescente perfecta, de romero y limón, se filtraba hacia el presente

como el agua en una cesta. Aquella mujer era Lola, mi compañera de

pupitre en el colegio y mientras ella, entre sollozo y sollozo,

desgranaba una historia de sobredosis, mi memoria escudriñaba con

parsimonia las tardes de junio en el internado.

Mi actividad habitual de aquellas tardes era estar durante las horas de estudio quietecita y distraerme con cualquier pretexto para no estudiar. Pero, para no estudiar, había que utilizar la astucia y la imaginación, no así el movimiento y la palabra. El movimiento y la palabra eran perceptibles para la monja que vigilaba “el estudio”, y suponía el riesgo del castigo.

Mi actividad habitual de aquellas tardes era estar durante las horas de estudio quietecita y distraerme con cualquier pretexto para no estudiar. Pero, para no estudiar, había que utilizar la astucia y la imaginación, no así el movimiento y la palabra. El movimiento y la palabra eran perceptibles para la monja que vigilaba “el estudio”, y suponía el riesgo del castigo.

Yo me sentaba en un lugar estratégico, junto a la ventana para poder ver el río. Me gustaba observar las plantas y los árboles que crecían en su ribera, y me gustaba también aprenderme sus nombres, así mezclaba los

nombres y distinguía cada planta, podía diferenciar el verde del

enebro y de la lavanda, el aroma de la sabina y de la sarga, y el ruido

de los chopos, de los pinos y de los

álamos. Con este divertimento, las agujas del reloj pasaban de las seis

y media de la tarde a las ocho y media, sin más preocupación que la de estar

preparada para la partida de cromos que iba a tener después de la cena.

Ya por aquel entonces, como más tarde descubrí, había que tener grandes metas para sobrevivir a lo cotidiano. Y una buena partida de cromos era un buen aliciente para terminar el día. Mientras yo inventaba estratagemas para pasar el tiempo, Lola, sentada junto a mí en el pupitre, estudiaba el examen de historia del día siguiente.

Ya por aquel entonces, como más tarde descubrí, había que tener grandes metas para sobrevivir a lo cotidiano. Y una buena partida de cromos era un buen aliciente para terminar el día. Mientras yo inventaba estratagemas para pasar el tiempo, Lola, sentada junto a mí en el pupitre, estudiaba el examen de historia del día siguiente.

En

alguna de aquellas tardes de primavera, empecé a observar y a descubrir

como las tormentas meteorológicas se fundían con las hormonales. Unas

llenaban el exterior del aula con relámpagos y lluvia, otras llenaban el

aula con susurros y suspiros. Las alumnas de quinto curso, dos años

mayores que yo, se veían envueltas en las dos tormentas y se comportaban

de un modo incomprensible para mí, pero ese comportamiento ya era digno

de observar y de analizar, quizá por ser incomprensible. Se pintaban los

labios para estudiar trigonometría, se depilaban las cejas para

estudiar a Kant. Y además, la monja encargada de vigilar nuestro

estudio, las reprendía con más condescendencia que a las menores, que

nos distraíamos tirando bolas de papel. Comencé a preguntarme por qué

unas conductas eran más castigadas que otras. Era obvio que hacían más

ruido los suspiros que las bolas de papel volante.

Lola, llevaba siempre los calcetines perfectamente sujetos a la rodilla, todo un arte que yo no conseguía aprender, a mí se me caían constantemente; o bien, estaban en el tobillo, o bien, me los subía a cada instante. A ella, a Lola, todavía no le tocaba pintarse, pero el síntoma de los calcetines me hacia sospechar que después del verano probablemente ya se depilaría las cejas.

En una de aquellas dulces y lentas tardes de primavera, el hermano de Martínez se suicidó. Lola me dijo que no me acercase a Martínez cuando regresara. Nadie hablaba del tema, pero los pasillos se llenaban de corros. ¡Tan joven! ¿Y su novia?

Lola, llevaba siempre los calcetines perfectamente sujetos a la rodilla, todo un arte que yo no conseguía aprender, a mí se me caían constantemente; o bien, estaban en el tobillo, o bien, me los subía a cada instante. A ella, a Lola, todavía no le tocaba pintarse, pero el síntoma de los calcetines me hacia sospechar que después del verano probablemente ya se depilaría las cejas.

En una de aquellas dulces y lentas tardes de primavera, el hermano de Martínez se suicidó. Lola me dijo que no me acercase a Martínez cuando regresara. Nadie hablaba del tema, pero los pasillos se llenaban de corros. ¡Tan joven! ¿Y su novia?

La

cara de Martínez no cambió. Estuvo unos días fuera, y cuando regresó,

tan sólo un jersey negro de cuello alto bajo el guardapolvos recordaba

el motivo de su ausencia. Ella estaba igual, sólo le noté un ligero

cambio en los ojos, no en la mirada. La mirada era la misma, limpia y profunda, pero los ojos habían cambiado.

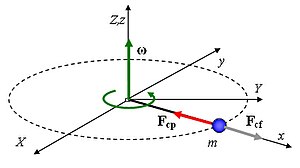

Martínez iba dos cursos por delante de mí. No se pintaba, no le hacia falta, su cara era guapa y transparente, tenía la belleza de la inteligencia. Era condescendiente conmigo, siempre estaba dispuesta a ayudarme con los problemas de física. Cuando regresó del suicidio, apenas hablaba con nadie, pero a mí me dejo acercarme, me dejó que le pidiera ayuda con los problemas de física. Yo no pregunté, ella no contestó. A través de las fuerzas centrípetas y de las rectas que se cortan en el infinito, establecimos un silencio sobre lo importante. Un silencio que permitía hablar del dolor, del hermano muerto. Yo no llegaba ni siquiera a acercarme a aquella gran burbuja de dolor, porque no tenía capacidad para comprender, pero si comprendía que mi presencia le ayudaba, y que a ella le distraía con mis dudas. La física no fue nunca mi fuerte, y así entre la aceleración y la energía cinética, Martínez perdió a su hermano y yo me acerqué por primera vez a la muerte.

Martínez iba dos cursos por delante de mí. No se pintaba, no le hacia falta, su cara era guapa y transparente, tenía la belleza de la inteligencia. Era condescendiente conmigo, siempre estaba dispuesta a ayudarme con los problemas de física. Cuando regresó del suicidio, apenas hablaba con nadie, pero a mí me dejo acercarme, me dejó que le pidiera ayuda con los problemas de física. Yo no pregunté, ella no contestó. A través de las fuerzas centrípetas y de las rectas que se cortan en el infinito, establecimos un silencio sobre lo importante. Un silencio que permitía hablar del dolor, del hermano muerto. Yo no llegaba ni siquiera a acercarme a aquella gran burbuja de dolor, porque no tenía capacidad para comprender, pero si comprendía que mi presencia le ayudaba, y que a ella le distraía con mis dudas. La física no fue nunca mi fuerte, y así entre la aceleración y la energía cinética, Martínez perdió a su hermano y yo me acerqué por primera vez a la muerte.

Aquella

mujer seguía sollozando en mi hombro. Lola, la adolescente perfecta,

preparada para una vida perfecta, vertía lagrimas de dolor por el hijo

enfermo, por el adolescente imperfecto.

Oí

mi nombre pronunciado por mi marido, me despedí de Lola con la mirada, a

ella también la llamaban y mientras me reunía con mi familia y

atravesaba aquella mole de acero y cemento en un ascensor, pensaba en

Lola. Tan preocupada por la perfección de lo cotidiano que nunca tuvo

grandes metas como ganar las partidas de cromos. Quizá su hijo no

encontró pequeños trucos ni pequeñas metas para escapar de la perfecta

cotidianidad.

Aquella tarde de junio sentí un gran alivio al salir del hospital, encendí un cigarrillo y el olor de la nicotina unido al de los dinosaurios muertos, que salía de los tubos de escape de los

coches, me tranquilizó. No hay nada como una buena bocanada de aire

empapado de gasolina quemada, en una tarde pegajosa de junio, para saber

quién eres.

lunes, 4 de julio de 2016

De salsas y otros aromas.

Ayer por la noche estuve en el tanatorio, acompañando a la familia de

una amiga. Su hija, de cuarenta y cinco años, fallecía de cáncer tras

una agonía de dos años. Antes de llegar al tanatorio, se veía un

luminoso con letras rojas anunciando el teléfono y que estaba abierto

durante veinticuatro horas, pensé que era chocante que este negocio se

anunciase con luces de neón, pero, llegando a la puerta del tanatorio,

me di cuenta de que el letrero pertenecía a una compañía de seguros, y

que el tanatorio tenia una puerta muy discreta.

Nada mas entrar, el

olor del ambientador me hizo pensar que me había equivocado de sitio, en

realidad parecía un hotel de la costa cuando vas a principio de

temporada. La realidad real es que el número de estrellas de los hoteles

está en relación directa al ambientador que usan. Alguien pensará que

también se distinguen por el mármol de la entrada y por los canales de

películas para adultos que ofrecen en la habitación, pero esos detalles son engañosos,

más canales de porno no quiere decir que la distribuidora de la

industria cinematográfica esté proporcionando a los dueños del hotel, y

por ende a los clientes, las películas de más calidad, por lo tanto es

una señal engañosa, igual que las apariencias del mármol y las flores de

la entrada. En resumen, lo que realmente distingue a un hotel de una

cadena cara, de un hotel de una cadena barata, es el ambientador que

usan.

Cuando estaba pensando en el olor de ambientador, sin haber

cerrado la puerta del tanatorio todavía, me di cuenta de que, a la

derecha del hall, había una máquina expendedora de refrescos, zumos,

aguas minerales y barritas de chocolate, no había cerveza, en un

tanatorio no se bebe alcohol. Me tranquilizó lo de la cerveza, porque si

hubiese alcohol podría pensar que estoy en un prostíbulo, con luces de

neón, ambientador barato y recepcionistas solícitos, pero no encontrar

botes de cerveza me hizo ubicarme adecuadamente.

Mientras andaba por

el pasillo, hasta llegar a la sala de la familia a la que iba a visitar,

me di cuenta de que la muerte, antes, en otro tiempo, olía de otra

manera. Había alcohol en los velatorios y rosquillos dulces con unas

copitas de anís para las señoras, y de coñac para los caballeros, pero

en los tanatorios de ahora hay zumos embotellados y barritas energéticas

de chocolate. En los velatorios de antes, la calidad de los dulces y

los licores te ubicaban en la clase social de la familia de la persona

fallecida. Y el olor de la agonía se envolvía con esencias de lavanda y

romero.

Mientras besaba a la madre recordé que los locales de

comidas, librerías y restaurantes, (todo en el mismo espacio), también

huelen a ambientador barato, y también tienen máquinas expendedoras de

refrescos.

La madre me abrazaba y me decía: “Ea, ha sido lo que Dios quiere”,

y yo pensaba en ese afán de banalizarlo todo que tenemos ahora. Hemos

conseguido que los locales de los muertos, los del sexo pagado y los de

comida y ocio huelan igual. La otra hija me besaba también, y yo me daba

cuenta de que antes de globalizar hay que estandarizar, y nada mejor

que banalizarlo todo, envolviendo la intimidad con olores similares,

acompañados de refrescos, zumos y barritas de chocolate.

Me senté y

me contaban los detalles de la muerte, y yo me imaginaba como los

ambientadores baratos han conseguido poner en una sola salsa la muerte,

el sexo, la comida y el ocio.

“Entró en coma el lunes y date cuenta”. La miraba prestando atención, mientras imaginaba mi propia muerte. Tengo claro cómo me quiero morir.

Me

quiero morir de un infarto de miocardio, en un bar popular de Madrid,

comiéndome una ración de albóndigas de la casa, mientras una prostituta,

repartiendo feromonas de humedad, se trajina a un cliente, con

feromonas de dinero y algún fluido, en la barra; y desde la cocina saliendo

el olor a frituras de pescado. Así me quiero morir, con todos los olores

de la vida mezclados en un solo local, y no con el mismo olor repartido

por locales estancos. La vida, la muerte, el sexo y el ocio quiero que

mezclen sus olores y no los enmascaren para banalizar lo mas íntimo.

“Sí, Rosario, ha sido muy duro, ahora está tranquila”, le decía a la madre mientras mi cabeza pensaba:

“Camarero, por favor, ración doble de albóndigas pero sin salsa”.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)